対談:一緒にお仕事

第1回

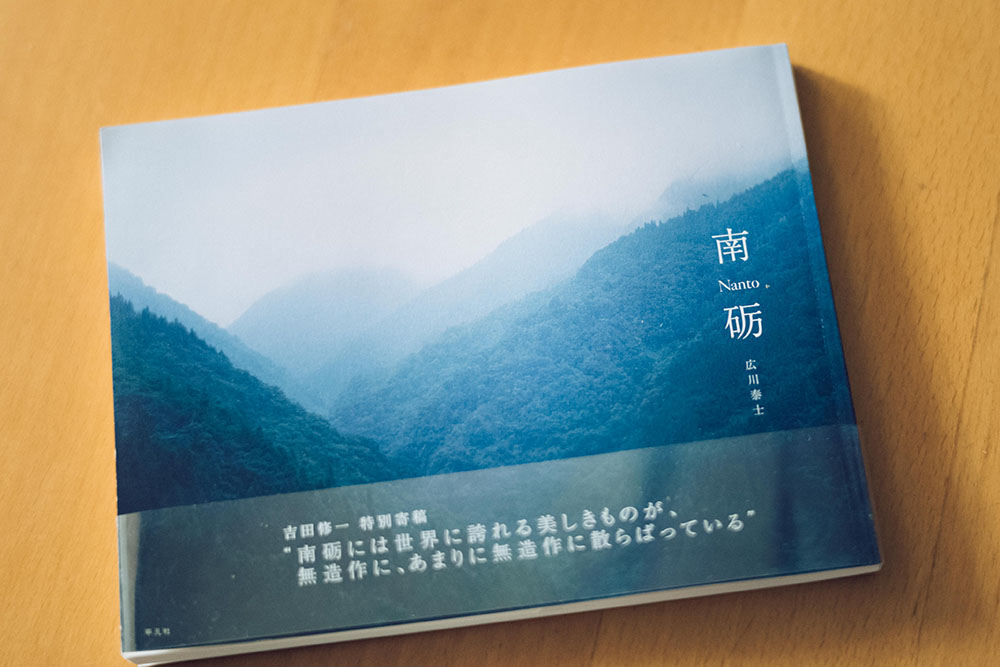

広川泰士さん

PROFILE

広川泰士

1950年神奈川県生まれ。写真家、東京工芸大学芸術学部教授。1974年より写真家としての活動を開始する。広告写真、テレビコマーシャルなどの第一線で活躍するかたわら、ダイナミックなフィールドワークをベースとした作品制作にも力を注ぎ、世界各国で写真展を開催、国内外の美術館に作品が収蔵されている。また、映画の撮影監督として『Flowers 』(小泉徳宏監督、2010年)、『トニー滝谷』(村上春樹原作、市川準監督、2005年)に参加。写真集『南砺』の他に『STILL CRAZY』、『TIME SCAPES』、『真穴みかん』、『BABEL ORDINARY LANDSCAPES』など。ニューヨークA.D.C賞、文部科学大臣賞、日本写真作家協会賞、経済産業大臣賞など受賞歴多数。

hirokawa810.comclose

忘れられない案件をともにしたクリエイターの人たちと「あの頃のこと」や「仕事について」アレコレと。第1回は、すべてフィルム、紙焼き。一年間通って撮影した写真集『南砺』を一緒に作った写真家の広川泰士さんです。

<その1>

震災の後に写真集の話をいただき、一年間かけて富山の南砺市を撮影するということになった時、いろいろと不便はあるだろうけれど、デジタルではなくフィルムでやりたいなぁと漠然と思っていました。それからずっと誰に撮ってもらおうと考えを巡らせていたら、「あっ」って広川さんのことが頭に浮かんで…。

よくぞ思い出してくれました(笑)。

それでファイルから広川さんの名刺を出してきてメールを差し上げたら戻って来ちゃって…。意を決して電話をしたら繋がって本当に良かったです(笑)。

うんうん、電話もらいましたね。

その前に一度しかお仕事していませんでしたが、ご一緒した家庭画報インターナショナルでの『ジャパニーズ・テキスタイル・ナウ』という特集企画は、個人的にも印象深い仕事だったんですよね。

石垣島とかも行きましたよね。

はい、その時に広川さんから『一万年の旅路』という本の話を伺ったのをよく覚えています。あの後すぐに買って読みました。

そんな話をしましたっけ? 『一万年の旅路』はネイティブアメリカンのある部族に口伝で受け継がれてきた、太古からの旅の記録なんですよね。あの本面白かったでしょ?

もうとても面白くて…。もちろん、撮影も素敵だったんですが、どんな本を読んでどんな価値観を持っていてみたいなことを、撮影の休み時間や移動の時に広川さんと話した事が忘れられず、ずっとご縁が切れないように、暑中見舞いと年賀状だけは欠かさずに送っていました。

それは光栄です。

そうこうしていたら、広川さんから銀塩写真の魅力を改めて発信する「ゼラチン・シルバー・セッション」というアート活動の案内をいただくようにもなりました。それで久しぶりに「たのもう!」と会いに伺ったんです。

田中さんは写真集の前から南砺に行っていましたが、僕自身は当初、その市の名前すら知りませんでした。知りませんでしたが、実際一年間通ってこの場所を撮る機会を得られたのは、とても貴重な体験でしたね。

“幸せなチャンスを与えてもらった

気がしています”(広川泰士)

ご一緒したのは、奇しくも震災の後で、個人的には広川さんと南砺へ定期的に通った撮影で見せてもらった有機的な景色が、リハビリのような役割にもなったようです。特に広川さんと一緒に旅して収めた写真たちは、初回から最後まで同じように美しい南砺を捉えていて…。

この『南砺』の写真集は、幸せな仕事というか、幸せなチャンスを与えてもらったような気がしているんですよね。ここは、四季のコントラストが激しいでしょ。豪雪の冬、一気に芽吹く春、そして田植え後の水をはった田園風景が美しい初夏や紅葉の秋も美しい。特に冬景色は東京に暮らす僕たちにとっては新鮮でしたよね。食べ物もお酒も美味しい。そしてやっぱり写真は出会いなんだよね。人とも風景とも。だからこれはロケハンだから軽い気持ちでという気分だったことはなく、いつでも撮るぞという心構えで行ってましたね。なので、あっ(ここを撮りたい)と思ったら車を止めてもらって撮影するというスタイルも多かったし、それができる気安さもあったでしょ? 地元の案内もあったし。

常に最小人数で行動していましたから、そういう意味では身軽でしたし、案内してくれた人たちからは「こうでなければ」というよりも、とても融通のきく形をとってもらっていましたよね。

僕ひとりじゃ見つけられないようなところも多かったですから。そういう場所にも年間を通して撮影出来たのは、幸せでしたよ。

最初の打ち合わせの際に、どこか特定の場所を定点観測したいというアイディアが広川さんからありました。

そうそう。

それは、『タイム・スケープス』のような広川作品のテーマとも通じるもので、そんな切り口を写真集に内包できたのも良かったと思っています。またそうやって撮った写真を地元の人が見て、新しい発見をしてくれたのも嬉しかったですね。

意外とそこに暮らしている人にとっては、その土地の魅力を当たり前だと思っているところがあるでしょ? 「こんなところが本当に良いんですかねぇ」と言っていたりしましたし。僕らが新鮮な目で見たり触れたりして捉えた写真が、新しい価値をもたらすことに一役買ったのかもしれないね。

(写真集が)出来上がったのが2012年。それまで1年間で8回南砺にご一緒しました。おっしゃるとおり四季折々のコントラストがはっきりしていて、どのシーズンも印象的でしたが、広川さんがいちばん心に残っているのはどんな景色ですか?

うーん、お祭りとかさ、SCOTの野外劇場での芝居とかさ、いわゆるハレのシーンも撮影したじゃない? それこそ一年の中でのハイライトなんだけれど、それよりも何気ない日常の方が残っているかな。それはやっぱり季節季節で漬物つけたりしたのを目の当たりに見られて、しかもいただくこともできたでしょ。それはパッと短期間だけ行っていたんじゃ出会えない体験だったということもあるでしょうね。みんな総出で樽につけていたりする季節の営みには、その土地の文化がありますよね。そういうのがやっぱり強く残っているし良かったですよね。

ホテルよりも民宿に泊まることの方が多かったので、期せずして郷土料理をいただく機会にめぐまれましたよね。

そうだね。で、民宿のご主人も最後には一緒に呑んでたり(笑)。

南砺の人は総じておしゃべり好きで宴会好きでしたしね(笑)。

よくしゃべるんだよなぁ。人恋しいのか人懐っこいのか、両方ですかね。

<その2>

“最少人数での撮影はリハビリの

ようであり、

新鮮でした”(広川)

今思えば本当に恐縮しきりですが、毎回最小人数での撮影でしたから、広川さんはアシスタントさん同行もほとんどできなかったという……。

いや、それも良いんですよ。助手無しでひとりでフットワーク軽くあちらこちらと行く撮影は、僕にとってはリハビリみたいなところもあったように思います。自分にとっても新鮮でした。それに、南砺の地元の人たちがどんどん撮影のイロハを覚えていってくれたしね(笑)。

そうなんですよね! セッティングや撤収の時間がどんどん短くなっていって。

レフ板を頼みもしていないのに当てていたり、撮影終わったらサッとたたんでしまっていたりね。面白かったですよ。その変化が。みんなが協力して、みんなが撮影クルーでしたよね。

広川さんの場合、孤高の作品撮りから大所帯でのCM撮りまで、「撮影」とひと言にいってもそのスタイルの振れ幅はとても大きいじゃないですか。そういうお仕事の幅の広さの中で、写真を撮るスタンスって変わらないんですか?

変わらないと思うよ。

そうですかぁ。

もちろん、テレビCMや映画の場合は、役割が細分化されていてその分人数も多くなりますが、自分はもともと写真を撮るということは昔からやっていたわけで、カメラマンがライティングするのは当たり前だから。ただ、それが指示はするけれど映画やCMでは照明というプロが参画するので必然的に人数は多くなりますよね。でも、この南砺の写真集の仕事は、撮影のいちばん原始的な最たるものだったからね。

前もお話したと思うんですけれど、広川さんが南砺の人たちにとって、最初に出会ったプロのフォトグラファーという人がとても多かったんですよね。

まぁ、そうでしょうね(笑)。

で、私が他のスタッフと南砺に撮影に行くと、「広川先生はそんなに(数多く)シャッター押さなかったのに」とか言うんですよ、南砺の人が! すり込みじゃないけれど、最初に出会ったのが親だと思うというか、これが真実だと思っちゃうというのは、向こうの人たちにとってもすごい良い機会だったと思うんです。そんなこと言われちゃうフォトグラファーさんたちはものすごいプレッシャーですが(笑)。

まぁ、デジタルじゃなくてフィルムで撮っていますからね。フィルムはそんなに押せませんから。

“広川さんのユニークな視点を得て、

南砺を多面的に見せることができました”(田中)

写真集の裏表紙、表4の写真が大好きなんです。これは城端の曳山祭りの一場面ですが、広川さんのコンタクトシートには1カットしかなかったんですよね。

そう、絶妙のタイミングですが、1枚しか切ってないんだよね。確かフィルムが最後の一コマで。露出とか計っている時間ないから小さなストロボたいて……。

こういうアングルの写真も、写真集での広川さんのカットから狙う人が増えた気がします。多くの人は山車、つまり曳山の全体を撮ろうとしますよね。

撮りやすいですしね。

これも秘話というか後日談ですが、この城端に生まれ育つ16代目の城端蒔絵師・小原好喬さんの仕事場で、試し塗りする漆の試し板を撮影しましたが、それまで誰も注目していなかったけれど、この写真集以降はみんな撮影していくようになったって。

ははは。

最近つとに思うんですが、自分の文脈で仕事をしている人とそうでない人って有名無名に関わらずどちらもいて、流行りだからとかマーケットがあるからとかで仕事を狙う人もいれば、自分の心が動く何かを求めながら仕事をしている人もいる。双方にはあきらかに仕上がりに違いがある気がしているんです。写真集では広川さんのユニークな着眼点を得て、南砺を多面的に見せることができたように思います。蒔絵でいえば、試し板はケの姿であり、作品がハレですよね。

実際僕が南砺で惹かれたのもケの姿で、この試し板もまさにケの姿です。

写真集をつくるというと、ハレのシーンばかり集めがちかもしれませんが、ここにはたくさんのケが散りばめられていますよね。

そうですね。お祭りがハレで、普段の営みがケでさ、でも農作業の器具や大工道具なんかも美しいじゃない。僕はかつて『sonomama sonomama』って作品を発表していますでしょ? 地方の素朴なおじさんやおばさんを撮るのに日本の地方各地を回った時に、「こうなるとわかっていたらパーマ屋さんに行ったのに」とかね、言うんですよ。「普段のままだから私は嫌だ」とかね。「あっちに美人さんがいるんだから、なにもおばさん写さなくてもいいでしょ」とか。でも、そのままがいいんですよ。

『南砺』でも『sonomama sonomama』のような普段の美しさが閉じ込められているような気がします。普段が美しいのと、そうじゃないのってあるのかもしれないけれど、普段の美しさのキーワードってなんなんでしょうね。

いきなり難しい話題になりましたね(笑)。いや、実際にそれをしている人、使っている人は美しいか美しくないかなんて意識していないと思いますよ。この写真集もそうだと思うんだけど、他所からやってきた人たちによって美の再発見があるんじゃない? 南砺の人たちは「こんなものが…」というけれども…。『ケの美』という展覧会の準備で、10何人の日常の道具とその人たちのポートレートを撮っているんですが、まぁいろいろありますよね。かなり意識して出してくる人もいれば、サラッと出してくる人もいれば、人それぞれですけれど面白いですね。

<その3>

“ここのところ、撮り方がどんどん

シンプルになっていますね”(広川)

広川さんがここのところずっと続けていらっしゃるゼラチン・シルバー・セッションの活動についても少しお聞きしたいです。フィルムが再度若い人たちに注目されているとはいいますが、デジタルカメラ出現以降、やはりカメラの主流はデジタルに完全に移行したといっていいと思います。よく広川さんは、デジタルカメラは電子信号の集合体で、フィルムは化学反応だから別物なんだ、とおっしゃいますが…。

もうこういう時代になってしまうと、デジタル対フィルムという構図は成立しませんし、デジタルもフィルムも、それぞれの長所があります。その上でフィルムにはデジタルには代えられない良さがあると思っているんです。自分でもデジタルとフィルム両方のカメラを使いますが、やっぱり気構えが違うんですよね。デジタルにはない緊張感があるんですよ。『ケの美展』もポートレートはフィルムで撮っているんです、モノクロ写真で。また最近はひとりで小さいかばん一つ持って行くようなことが多いんですよ。今は特定のアシスタントもいないので。そりゃあ大掛かりな撮影の時は助手をお願いしますが、大げさなことをすることからだんだん距離を置くようになってきていて、なるべくシンプルにシンプルにという風に移行してきていますね。自然の明かりで、その場でどこでどう撮るか決めてというような…。

へぇ、そうなんですね。それも心の持ち方としてはハレではなくてケに近いかも。

その代わりいきなりここで寝て下さい、とかいうこともあるんですよ(笑)。だんだん撮り方もシンプルになってきているかな…、質問に答えていませんね。

そういうスタイルになってきたのはいつ頃からですか?

今年になってからですかね。この間、写真家の鋤田正義さんと、六本木でのフォトマルシェというイベントでトークショーをしたんですよ。そうしたら僕が最近そう思っているとか全然話していないのに、鋤田さんもそう言っていた。

へぇ。

もう鋤田さんも80なんだって。頼まれ仕事も少なくなってきて、これからは好きなことをやっていこうかな、と思っていると話していましたね。そんな大げさなライティングをしたりとかじゃなくて、シンプルに撮っていきたいな、って。あぁ同じようなことを考えているんだなって。年取るとそうなのかなとか思ったり。

“フィルム写真の奥行きは、

無意識に伝わっていると思う”(田中)

先ほどの話に戻ると、フィルムとデジタルでは心構えが違うというふうに言っていましたが…。

やっぱり気が引き締まるような部分はありますね。自分はずっとフィルムでやってきたということもありますよね。どうしてもデジタルは楽だから、安易になってしまうところがあるかもしれない。感度もあげられるし、色温度も変えられたり。フィルムだとフィルムそのものを変えなくてはいけなかったりするんでね。撮っている途中では変えられないので、やはりデジタルはそういう意味でも便利です。ただここのところは、写真はフィルムで撮るけれども、カラー写真に関してはその後スキャンしてデータ化し、インクジェットでプリントしたりもしますね。最近はプリンタも良くなってきていますし、大判にすることもできますから。だから今はアナログだデジタルだ、という別け隔てではなくなってきている部分もあります。またアナログがどんどん品質が落ちているっていうことも、そのこだわりを薄れさせているのかもしれません。メーカーがフィルムをどんどん作らなくなってきて、選択肢も減っていますし。一方でデジタル的な作り方が進歩してきているので、それを使わない手はないですよね。良い所は使う方がいい。ただフィルムの持っている情報量はデジタルにはないからね。そこはやはり、1か0かの電子記号ではどうしようもないから。

フィルム写真の奥行きは、そういう知識がない、写真をやっている人でなくても、作品から無意識かもしれませんが感じる人はいる気がします。

子どもたちに向けてゼラチン・シルバー・セッションの活動の中でワークショップを開いています。代官山にある渋谷区の施設で。後は高校生に向けても一年に3回ぐらいやっているんですが、それがとても新鮮なんですよ。みんなピント合わせるという行為をそこで初めて経験したりするんですね。

へえ。

もちろん、フィルムなんて見るのも触るのも初めて。フィルムの入れ方、露出の決め方、ピントの合わせ方といった撮り方を習うのも初めてです。今はもう、アイフォンではシャッター押せば全部きれいに写るじゃない。そうではなくて、全部自分でやらないときれいに写らないフィルムのマニュアルカメラと現像をやってみるんです。さらには引き延ばす方法とか。そういうことを教えると、とても上達が早いのよ!

そんなところまでやるんですか!

そう、しかもたった二日間で。

へぇ。

もうね、みんなのめり込んでやっていますよ。今の子たちには逆に新鮮なんだと思う。別に写真に限らず、料理でも焼き物でも同じだと思うんですが、そういう手間ひまかけて手作りする機会にふれさせることが大切なんだと思うんですよね。

<その4>

“やっぱり手間ひまかけたものは

美味しい”(広川)

イージーなこと、簡単に手に入ることが悪いとはいわないけれど、イージー故にぽろぽろと喪失してしまったものを一度ちゃんとすくい上げてみることや、そういうこぼれてしまったものが何かを知ることも大事ですよね。

そうだね。コンビニに行けば何でも手に入れられる時代には、便利で簡単になんでもできるかもしれないけれど、なんか本物に触れていないというか。

そういう意味では、南砺の人たちってもちろんコンビニに全くいかないわけではないだろうけど、どうにかこうにかして採れたものを〆たり発酵させたりしながら長持ちさせながら地場のものをいただいている人が今だに多くて素敵だな、って思うんですよね。市内にファーストフード店もファミリーレストランも1軒もありませんし。

やっぱり手間ひまかけてつくったものって美味しいよね。食だけに限らず、手間ひまかけたものは味わい深い。

先ほど広川さんが、南砺の写真集は自分のまわりでもとても評判がいいとおっしゃっていましたが、それもそういう奥行きや手間暇が、きちんと伝わったんじゃないかなと思うんですよ。もし、この写真のデータだけを送って印刷していたら、やはりこういう写真集にはならなかったし、それでは響かないこともあったんだと思うんです。けれど、見本がきちんと紙焼きであって、それがしっかり大きいから。たとえばこのイワナの写真とか、大変でしたよ。紙焼きの見本には写ってるんですもの、イワナが。印刷では写っていないなんて言わせない説得力がある。

ははは。

そういう意味では、先ほどのデジタルだと抜けてしまうではないけれど、印刷をする人もフィルムで紙焼きの見本を見ながら印刷するのだと心がまえが違うんじゃないかなと…。

それはあるだろうね。

自分が立ち会って、あの見本があることで「まぁこれでいいか」という妥協はどこにもなかったように思います。プリンティングディレクターの熊倉桂三さんもずっとつきっきりでいてくれましたし、ものによっては製版から作り変えるという、普通ならありえないことを予算内でしてくれました。帰りの電車の時間には間に合わなくなっちゃいましたが(笑)。

彼は職人気質の人だから、自分に対しても中途半端に妥協するのが嫌だったんじゃないかな。

“写真集と兄弟のようなムービーも

ご一緒できたのが嬉しかった”(田中)

外国人の方も南砺のおみやげにもすごくいいって喜んでいただけているみたいです。

それは嬉しいですね。

先ほどの良い物や奥行のあるものは、写真だと言葉を介さないのでどこの口でも通じますよね。これを見てリピートする人や、この景色があるところに行きたいという人も少なくないんですよ。

去年まで写真展に自分の写真集おいておくと、これがいちばん売れましたよ。

本当ですか、嬉しいなぁ。

やはり四季を通じて時間かけて撮ったというのも伝わるんでしょうね。

そう思います。また、誰が見ても懐かしいと思えるような風景ですよね、南砺って。

そうね、原風景というか。

あと今年ははからずもお声いただいてムービーでもまた再訪できたのも嬉しいです。

あの時は本当にお世話になりました。いやぁ、短時間であんなにたくさんの素材が撮れたのは正直驚きでした。

こちらこそ、ありがとうございます。FUJI FILMのレンズのプロモーションムービーでしたね。

編集に撮り過ぎだと言われたぐらいですが(笑)、もっと長いものが作れましたよね。

そうですね。結果3分の予定が倍以上の7分のムービーとして公開されたというのも嬉しかったですね。

やっぱりこの写真集の下地があったからこそ、このムービーができたというところはありますよね。

そういう意味では、広川さんがどちらも撮られているということもありますが、スチールの写真集とムービーのプロモーションビデオと、まるで兄弟のようなふたつの作品が南砺で仕上がったように思いますね。余韻があって。写真集で登場いただいた人もいますし。南砺の人たちもまたすごく喜んでくれたのも良かったですよね。

それが本当に嬉しいですよね。

編集の方が要素がたくさんありすぎる、って言ったということですが、山あり里ありで自然の景色にも広がりがありますよね。

行った時期は3月で本来は雪の季節じゃなくて、根雪だけが残っていてどうしようかと思っていたら、撮影前日に新雪が積もってくれて抜群に綺麗な景色が撮れたんですよね。天気もついてました。

どこが良いか、何を撮るかを選ぶのに、写真集という下敷きがあったからこそ短時間でたくさんの要素が撮れたわけですが……

そうそう、土地勘がありましたからね。全くゼロからではないというのがやりやすかったですよね。知っている人が多かったという点も大きかったです。

<その5>

“結局はその対象を面白がれるか

どうかだと思う”(広川)

レンズのプロモーションムービーとなると、広川さんがおっしゃっていましたがだいたいがモデルを据えて撮影するパターンが多いと。これは全く違いますよね

そうね。自分がこの仕事を受けた時に、そういう(プロモーション)ムービーが多いけれど、自分は自然とその恵みをいただきながら手仕事をしている人たちを撮りたいと思ったのが、南砺での撮影での発端だったんですよね。

広川さんは、仕事でも作品撮りも含め、世界中も日本中も旅をしていますよね。

そうですね。

そんな中でも、南砺ってユニークな場所ですか?

ユニークですね。世界に誇れるんじゃない?

そうですね。

やっぱりそうですよね。

本当に暮らすとなると大変かもしれないけれど、幸せな人たちだよね。華美に自慢するわけじゃないけれど、とても贅沢を知っているんですよね。漆や立派な梁の日本家屋とかね。

普通にウチは築350年ですかね、ということをさらりと言ったりしますよね。またこの町との相性も良かったですよね。広川さんも。作品には『BABEL』や『STILL CRAZY』のようなメッセージ性の高い作品がありますが、こういう有機的でケの美がしっかりとある写真も素敵です。そんな素朴な美しさとが広がるところは、広川さんの写真集の中では少し異色だったかもしれませんが、編集をした者としては個人的に嬉しいです。

僕も良い仕事させてもらったと思っていますが、結局は面白がれるかどうかなんだろうね。たとえば大正時代から続く町の小さな食堂に価値を見いだせるかみたいな。

古いと思うか、味があるとみるかみたいな。前にも言ったと思うんですが、小さな地蔵たちや、それが収まるお堂の「お堂様」にその都度反応したのは広川さんだけで、他のフォトグラファーは別に気にしないですもん。

写真集を撮影していた時にずっと気になっているお堂様があってさ、その前がすごい急な坂なんですよ。今回のムービーの撮影で、ある場所で自分のバンが四駆じゃないから坂で上らなくなっちゃって立ち往生したんですね。仕方がないから引き返そうということになってみんなで車を押したんです。それで少し広いスペースに車を停めましょうということになって別の車に乗ってふっとみたら、雪かぶったそのお堂様がいたんですよ、脇に。思いがけず再会したんです。

あいさつないじゃない、って呼び止められたようですよね(笑)。でもだいたいが素通りですよ。そういうところも南砺という手間暇が似合う町と広川さんとのご縁を感じます。ご一緒に、三度目のご縁があるといいですね。

ですね。